ボルゾイ企画!

鹿嶋市内の遺跡で発掘された徳利(とっくり)や土人形などを展示した第15回企画展「鹿嶋への道~江戸時代の鹿島詣~」が27日、同市粟生の市どきどきセンター特別展示室で開幕した。展示は1600年代後半から1800年代にかけての出土品が対象で、当時の鹿嶋の生活や文化交流の広がりを垣間見ることができる。

企画展は同市宮中の角内(すみうち)遺跡や六十六部塚、同市神野の神野遺跡などから発掘された計43点を展示している。

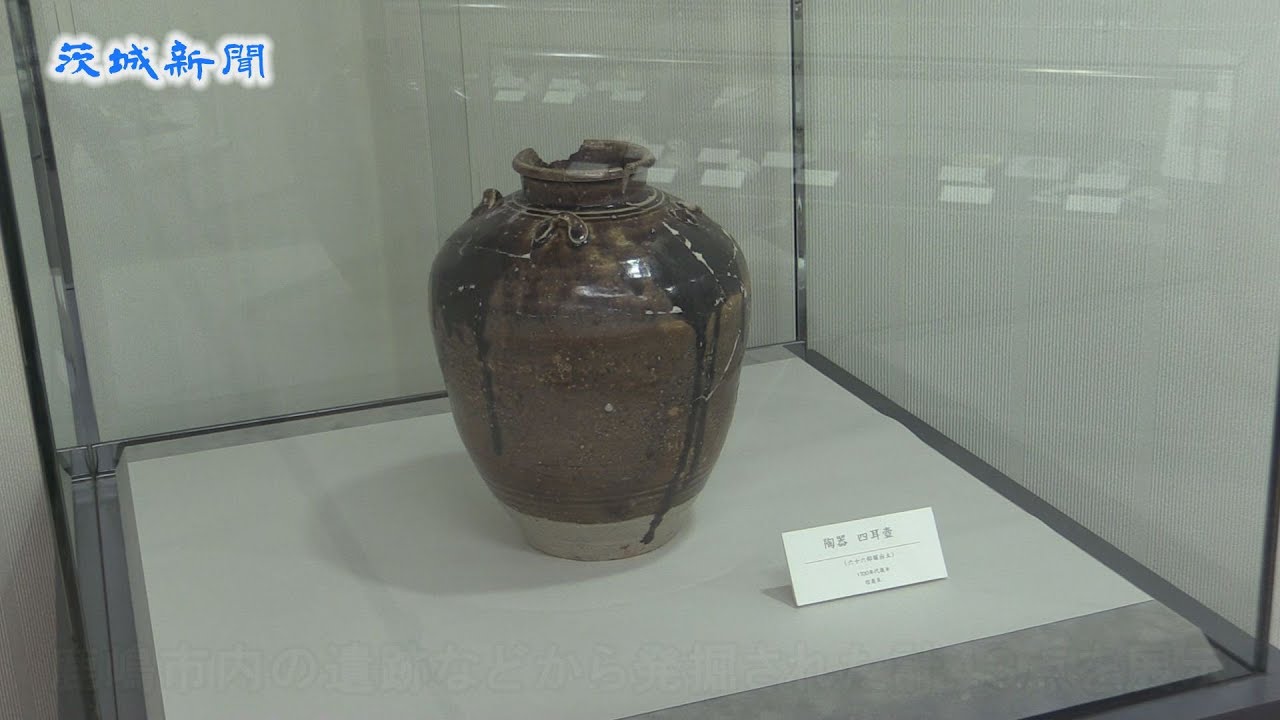

角内遺跡出土の伊万里徳利は肥前系で1600年代後半の磁器。色鮮やかに藤の花やチョウが描かれている。六十六部塚出土の四耳壺(しじこ)は1700年代後半の信楽(しがらき)系の陶器。鹿野遺跡出土の土人形は、江戸の浅草周辺で作られた今戸焼で1700年代の制作とみられる。

江戸時代、五街道を中心に各地を結ぶ道が整備され、本県でも水戸街道など複数の経路が経済や文化交流で重要な役割を果たした。

鹿嶋市どきどきセンターの石橋美和子さんは、多様な出土品の背景に「江戸に入り、商人が力を付け流通がかなり盛んに行われるようになった。鹿嶋は地理的に陸運と水運から物が入ってきた」と解説。今回の企画展では「鹿島神宮を中心に多くの庶民が訪れた。いろいろな文化が入り、栄えたことを実感してもらいたい」と話し、多くの来場を呼び掛けている。

展示期間は9月10日まで。開館時間は午前9時から午後4時半。土・日曜休館。問い合わせは電話0299(84)0778。